Environnement

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

Les barrages sont à l’origine de modifications significatives du régime hydrologique, de la température de l’eau et des flux biologiques et biogéochimiques. C’est le cas des barrages de Vezins et de la Roche qui Boit, présents sur le cours principal de la Sélune, et d’autres plus petits obstacles qui fragmentent le bassin versant de la Sélune. Cette couche représente les barrages hydroélectriques de la Sélune, avec les batiments associés, en lien avec la production électrique. La géométrie de ces polygones est issue de plusieurs sources : BD Topo, OpenStreetMap (de 2019), complétée par photointerprétation. Des informations extraites du livre « Quand les rivières reprennent leur cours – Notes sur l’effacement de barrages et de seuils, sur la Sélune et ailleurs » ont été ajoutées pour décrire l'état (en service ou arasé), la nature et les caractérisques physiques de ces barrages.

-

Les flux hydrologiques, sédimentaires fins et grossiers, et chimiques sont fortement impactés par la présence des barrages, alors que ces paramètres jouent un rôle majeur sur la qualité des habitats pour les communautés aquatiques. leur suivi sur le long terme est primordial dans le cadre d’une opération de restauration écologique après effacement de barrages. De plus sur la Sélune, le démantèlement s’accompagne d’une gestion spécifique des sédiments pour éviter un transfert massif de sédiments vers l’aval. Le transport des sédiments grossiers est étudié à l’aide de galets marqués par des transpondeurs passifs (pit tags). Ces pit tags ont été introduits dans plusieurs centaines de galets de différentes tailles du fleuve. Leurs déplacements au cours du cycle hydrologique sont suivis à l’aide d’une antenne que l’on déplace manuellement en parcourant la rivière, à raison d’une campagne par an. Cette couche donne les localisations des secteurs d'étude utilisés dans le suivi du transport des sédiments grossiers.

-

Le cours amont de la Sélune n'est pas accessible aux poissons migrateurs du fait des deux barrages hydroélectriques. Les lamproies sont bloquées à une quinzaine de kilomètres de la mer par le premier barrage infranchissable de la Roche qui boit. La méthode utilisée pour échantillonner les lamproies est celle mise au point par Lasne et al. (2010) permettant de prélever plus efficacement les individus de très petite taille que par pêche électrique. La méthode s’appuie sur l’utilisation d’un outil dérivé du filet de Surber, permettant de prélever les ammocètes de façon standardisée. Cette enceinte permet de réaliser des prélèvements ponctuels, à la manière des EPA. La réalisation d’un point de prélèvement se déroule en plusieurs étapes. Après avoir localisé un microhabitat favorable, une caisse est enfouie dans le substrat jusqu’à une profondeur d’environ 15 cm. L’opérateur prélève alors le substrat et le dépose dans le filet. La colonne d’eau dans la caisse est filtrée et les sédiments dans le filet déposés sur un tamis afin de récupérer toutes les ammocètes. Ces dernières sont mesurées et des prélèvements génétiques sont effectués lorsque leur taille le permet. Un total de 30 prélèvements maximum est effectué par station. Cette couche donne la localisation des secteurs d'étude utilisés dans l'échantillonnage des lamproies selon les années d'étude 2013, 2015, 2019 et 2021.

-

Le cours amont de la Sélune n'est pas accessible aux poissons migrateurs du fait des deux barrages hydroélectriques. Les lamproies sont bloquées à une quinzaine de kilomètres de la mer par le premier barrage infranchissable de la Roche qui boit. La méthode utilisée pour échantillonner les lamproies est celle mise au point par Lasne et al. (2010) permettant de prélever plus efficacement les individus de très petite taille que par pêche électrique. La méthode s’appuie sur l’utilisation d’un outil dérivé du filet de Surber, permettant de prélever les ammocètes de façon standardisée. Cette enceinte permet de réaliser des prélèvements ponctuels, à la manière des EPA. La réalisation d’un point de prélèvement se déroule en plusieurs étapes. Après avoir localisé un microhabitat favorable, une caisse est enfouie dans le substrat jusqu’à une profondeur d’environ 15 cm. L’opérateur prélève alors le substrat et le dépose dans le filet. La colonne d’eau dans la caisse est filtrée et les sédiments dans le filet déposés sur un tamis afin de récupérer toutes les ammocètes. Ces dernières sont mesurées et des prélèvements génétiques sont effectués lorsque leur taille le permet. Un total de 30 prélèvements maximum est effectué par station. Cette donnée comprend les abondances observées lors des échantillonnages de lamproies selon les années d'étude 2013, 2015, 2019 et 2021.

-

Un obstacle à l’écoulement est un ouvrage lié à l’eau qui est à l’origine d’une modification de l’écoulement des eaux de surface (dans les talwegs, lits mineurs et majeurs de cours d'eau et zones de submersion marine). Seuls les obstacles artificiels (provenant de l’activité humaine) sont pris en compte. Les données présentées sont issues de la couche de données ObstEcoul_FXX publiée par le SANDRE restreintes spatialement à l'emprise du bassin versant de la Sélune. Les données récupérées ont été mises à jour le 30/07/2024 à partir du flux mentionné ci-dessus et retraités pour compléter le type de l'obstacle avec un champs "nature" de l'obstacle représentant une aggrégation des types identifiés sur les valeurs suivantes : "Barrage", "Buse", "Digue", "Pont", "Seuil" et "Non renseigné". L'aggrégation mise en place pour renseigner le champ "nature" est la suivante : 1/ récupération des types d'obstacles présents sur le bassin versant (champ de la donnée source "CdTypeOuvr"). 2/ récupération des libellés associés dans la référence SANDRE : https://api.sandre.eaufrance.fr/referentiels/v1/nsa/284.csv?outputSchema=SANDREv3.1 3/ Filtre sur ces libellés pour renseigner le nouveau champ "nature" : - si le libellé contient "barrage" alors "nature" est initialisé à "Barrage" - si le libellé contient "buse" alors "nature" est initialisé à "Buse" - si le libellé contient "digue" alors "nature" est initialisé à "Digue" - si le libellé contient "pont" alors "nature" est initialisé à "Pont" - si le libellé contient "seuil" alors "nature" est initialisé à "Seuil" - si le libellé contient "non renseigné" (initialement code vide) alors "nature" est initialisé à "Non renseigné" Les autres champs proposés le jeu de données sont issus du flux SANDRE original mais renommés. La correspondance est fournie dans le dictionnaire de données associé.

-

L’ouverture des barrages va considérablement impacter le fonctionnement des populations de saumons atlantiques remontant la Sélune ou ses affluents. Le rétablissement de la continuité écologique du fleuve modifiera les flux populationnels en autorisant la remontée plus en amont des saumons atlantiques en aval et en amont des barrages. La population de saumons atlantiques est suivie sur un réseau de stations couvrant l’ensemble du bassin de la Sélune à l'aide d'un indice d’abondance, qui est effectué tous les 2 ans. Les campagnes de terrain respectent le protocole de pêche mis au point par l’INRAE et l'OFB. L’objectif de cette méthode est d’estimer le niveau d’abondance de juvéniles de saumon atlantique (Salmo salar) sur une station (ou secteur). Ce protocole vise les juvéniles de l’année (d’âge 0+) dont l’abondance traduit le renouvellement des générations au sein de la population (ou recrutement) et la survie après les phases de développement embryonnaire sous gravier et les premiers mois de vie en milieu ouvert. Les campagnes de terrain sont assurées par INRAE et les Fédération de la Manche d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAPPMA50 et FDAPPMA35). Cette couche donne les localisations de ces secteurs d'étude selon l'année d'étude : 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

-

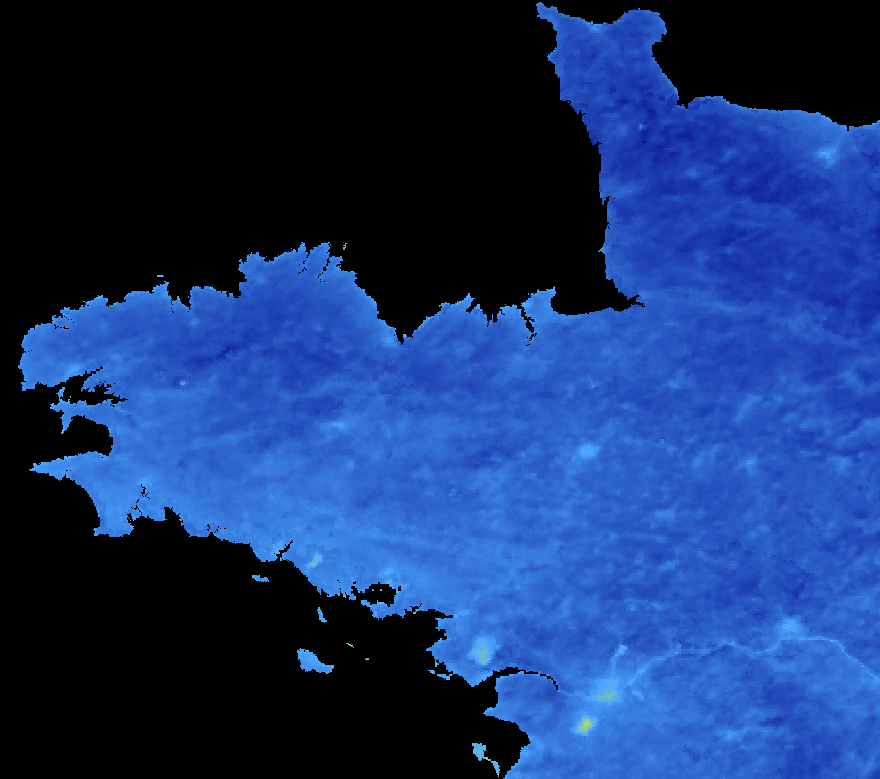

Température moyenne sur 8 jours par ciel clair en Bretagne la nuit. Cette donnée permet de distinguer des lieux où la température est élevée la nuit (eau libre), mais aussi les zones urbaines (îlots de chaleur urbains).

-

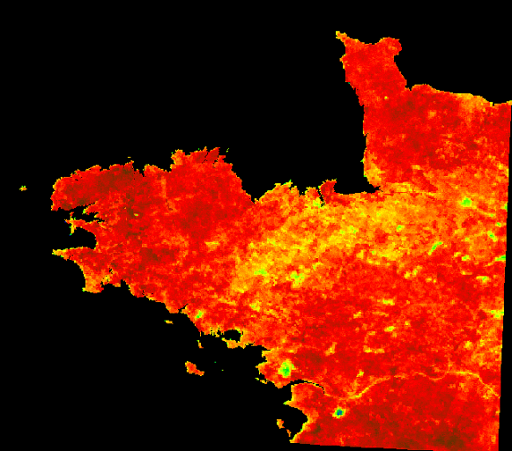

L'Evaporative Fraction (EF) est un indice permettant d'avoir une connaissance relative des zones à fort potentiel hydrique, et inversement, par l'estimation de la capacité d'un sol à évaporer. Cette capacité s'estime via des valeurs allant de 0 (non évaporante) à 1.26 (très évaporante).

-

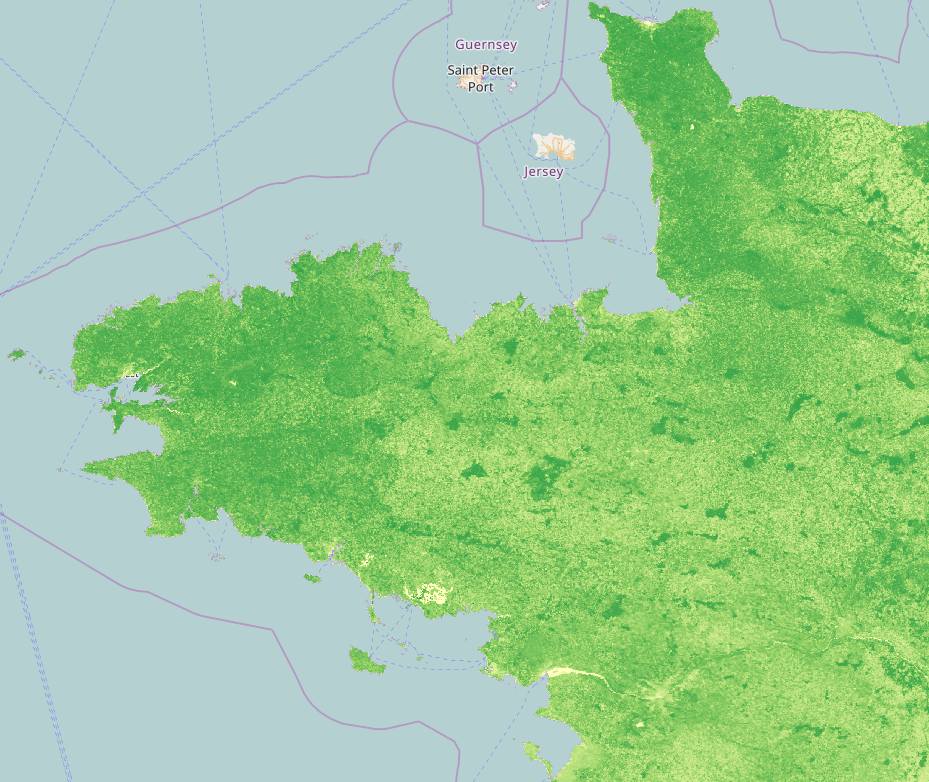

Le Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) est un indice de végétation possédant des valeurs entre -1 (surfaces autres que végétation) et 1 (surfaces avec une végétation dynamique). L'aspect temporel de cette donnée permet d'effectuer un suivi phénologique. De cette manière, en plus de distinguer des occupations du sol (cultures, forêts, sols, eau libre), il est possible de distinguer certains usages du sol (maïs, blé).

-

En 2020 ont été mises en place des placettes scientifiques, matérialisées sur le terrain par des piquets colorés. Ces placettes ont pour objectif de faciliter le suivi scientifique, notamment de la renaturation. Ces placettes représentent des espaces privilégiés pour les scientifiques, où aucun remaniement de sédiments ou de la végétation n'est prévu jusqu'à la fin du programme Sélune.

Catalogue GéoSAS

Catalogue GéoSAS