environment

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

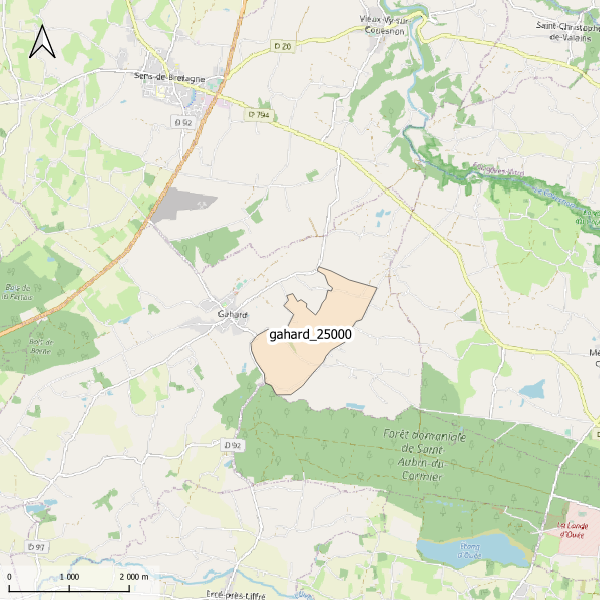

Emprise de la carte pédologique de Gahard au 1/25000. La donnée de base, au format image scannée, n'est pas publiée.

-

Emprise de la carte pédologique de Rosporden au 1/50000. La donnée de base, au format vectoriel, n'est pas publiée.

-

Emprise de la carte pédologique de Montcontour au 1/50000. La donnée de base, au format vectoriel, n'est pas publiée.

-

Carte pédologique de Guer au 1/25000. La codification correspond au code 4 critères des sols du Massif armoricain (voir ressources en ligne). Les champs de la table attributaire sont : - SUB : Matériau(x) parental(aux) à partir du(des)quel(s) se développe(nt) le sol - HYD : Classe d'hydromorphie, de 0 (sol bien drainé) à 9 (sol extrêmement hydromorphie) - TYPE : Développement de profil défini à partir de la succession des horizons - PROF : Profondeur du sol, classée de 1 (sols très épais) à 6 (sols superficiels) - CODE4C : code 4 critères issu de la concaténation des champs précédents. Les valeurs prises par les différents champs pour chaque entité sont détaillées dans la méthode 4 critères (voir ressources en ligne). - UTS : Numéro d'Unité Typologique de Sol issue du Référentiel Régional Pédologique de Bretagne.

-

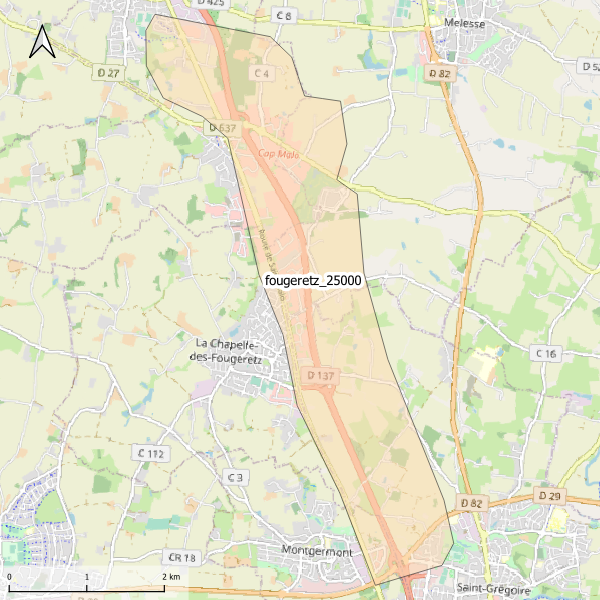

Emprise de la carte pédologique de La Chapelle-des-Fougeretz au 1/25000. La donnée de base, au format image scannée, n'est pas publiée.

-

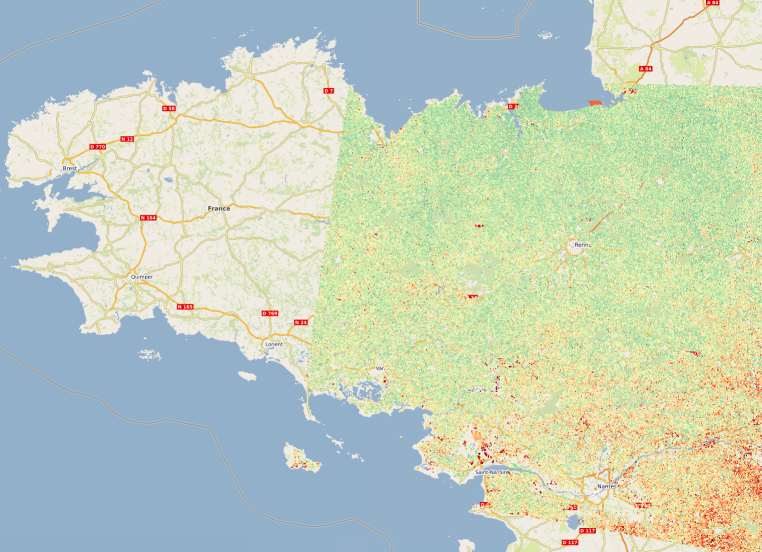

Estimation de l'humidité des sols de Bretagne représentée sous la forme d'une série temporelle d'images raster à 10 mètres de résolution entre janvier 2017 et décembre 2022. La méthode d’estimation de l’humidité, développée à l’INRAE (UMR TETIS), est basée sur l'utilisation d'images satellitaires des nouveaux systèmes d’observation de la Terre Copernicus radar et optique Sentinel-1 et Sentinel-2. Plus d'informations sur la méthode : https://geosas.fr/metadata/pdf/Livrable_TED_Bosco_Mars2022_Bretagne_INRAE_Baghdadi.pdf

-

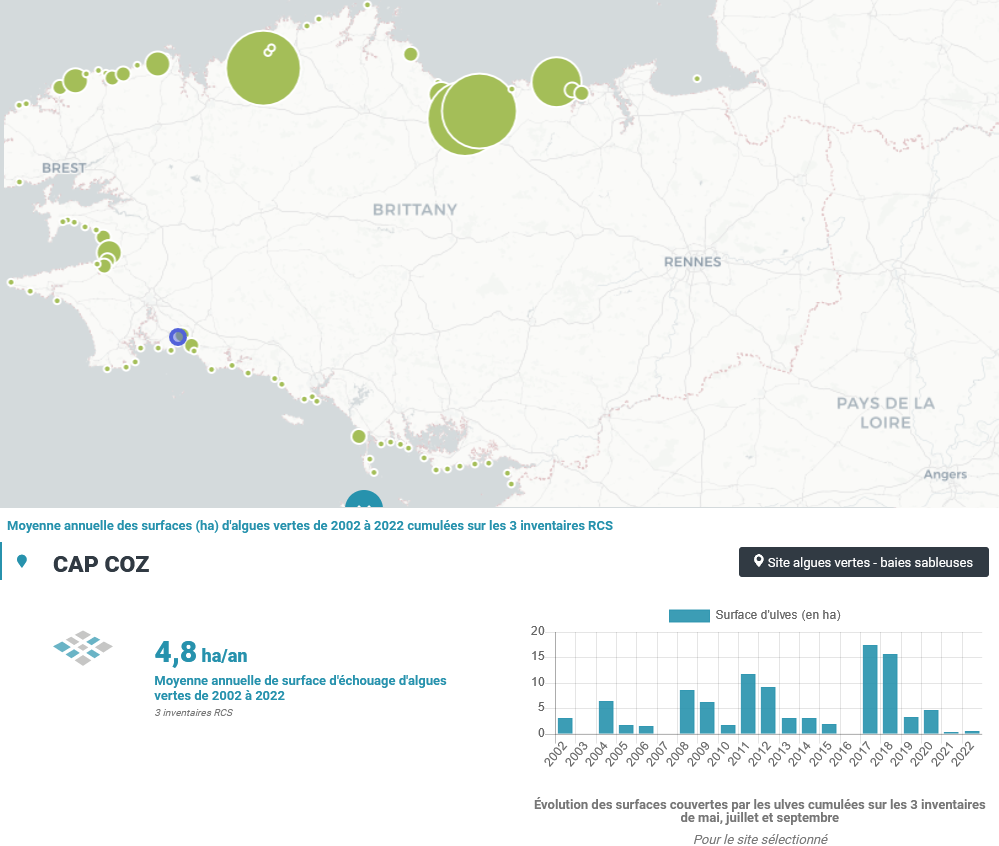

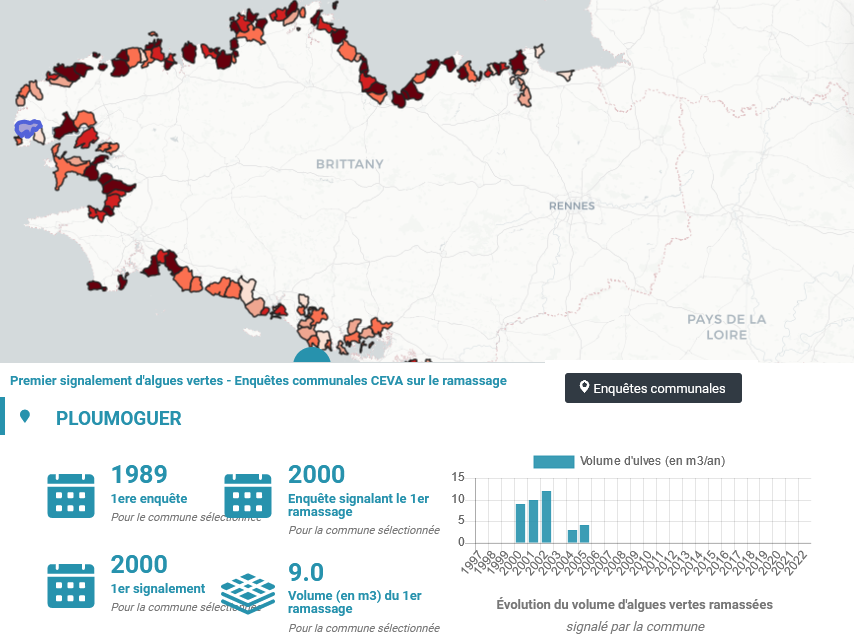

Le CEVA a été chargé, de 2002 à 2006, de la mise en place puis de la réalisation du suivi du phénomène de « marées vertes » à l’échelle de la Bretagne, dans le cadre du programme Prolittoral, programme régional et interdépartemental de lutte contre les marées vertes (financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil régional de Bretagne et des quatre Conseils généraux bretons). Dans ce cadre, le CEVA a développé des outils spécifiques pour évaluer le phénomène et son évolution. Ces outils ont été élaborés en partant de la connaissance du phénomène acquise au travers des suivis antérieurs, réalisés pour le compte du Conseil général des Côtes d’Armor, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de collectivités locales bretonnes particulièrement touchées par le phénomène. Depuis 2007, le CEVA réalise les inventaires de marées vertes du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour l’évaluation des masses d’eau côtières et de transition, financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Trois survols sont réalisés chaque année (mai, juillet, septembre) de l’ensemble du littoral (du Mont Saint Michel à l’île de Ré) faisant l’objet de l’acquisition de photographies aériennes à partir desquelles des surfaces d’échouages d’ulves sont mesurées. Pour les sites de type « sableux » classés « site à échouage d’ulves », l’estimation surfacique des échouages d’ulves en lame est réalisée pour chaque inventaire. Pour les sites de type « vaseux » marqués par un tapis continu d’algues vertes, toutes les surfaces couvertes par les algues vertes (filamenteuses ou en lames) sont estimées uniquement pour l’inventaire présentant un maximal annuel de biomasse. Cela fait suite à la mise au point des grilles de classement européennes de la DCE des masses d’eau de type « abritées » (vasières) en 2008.

-

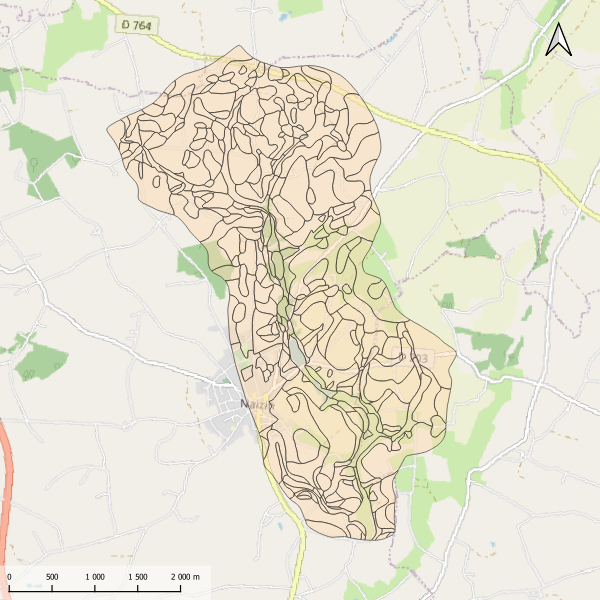

Carte pédologique de Naizin au 1/10000. La codification correspond au code 4 critères des sols du Massif armoricain (voir ressources en ligne). Les champs de la table attributaire sont : - SUB : Matériau(x) parental(aux) à partir du(des)quel(s) se développe(nt) le sol - HYD : Classe d'hydromorphie, de 0 (sol bien drainé) à 9 (sol extrêmement hydromorphie) - TYPE : Développement de profil défini à partir de la succession des horizons - PROF : Profondeur du sol, classée de 1 (sols très épais) à 6 (sols superficiels) - CODE4C : code 4 critères issu de la concaténation des champs précédents. Les valeurs prises par les différents champs pour chaque entité sont détaillées dans la méthode 4 critères (voir ressources en ligne). - UTS : Numéro d'Unité Typologique de Sol issue du Référentiel Régional Pédologique de Bretagne.

-

Lors de la création du CEVA en 1982 (anciennement CERAA), une enquête par questionnaire a été adressée par voie postale à des communes littorales des 4 départements, dont l’objectif était de collecter des informations sur le phénomène d’intensification de la présence d’algues vertes au cours des dernières années. Le questionnaire aborde les constatations d’échouage sur le littoral communal et les ramassages éventuellement entrepris : volume, type d’algue, coûts engendrés, moyens de ramassage et destination des algues. Aujourd’hui, les courriers sont adressés électroniquement aux communes et un questionnaire en ligne a été mis en place en 2019. Une base de données a été créée et mise à jour chaque année depuis 1997 avec les volumes d’algues vertes ramassées (m3/an) signalés par les communes. Cette couche géographique est tirée de cette base de donnée.

-

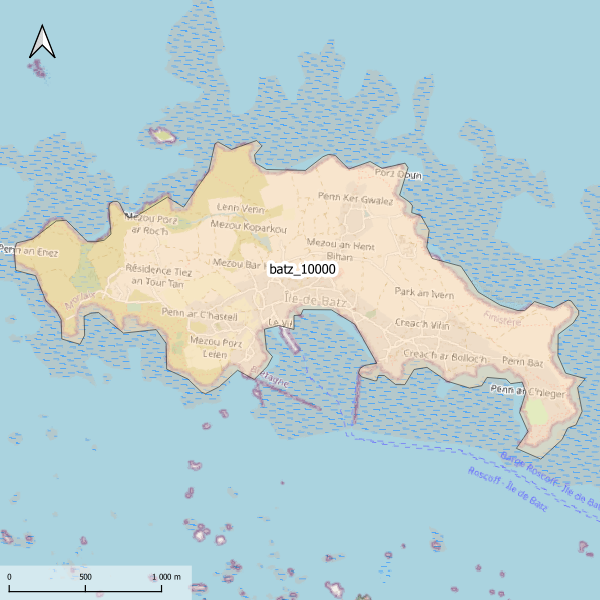

Emprise de la carte pédologique de l'île de Batz au 1/10000. La donnée de base, au format image scannée, n'est pas publiée.

Catalogue GéoSAS

Catalogue GéoSAS