Environnement

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

Les barrages sont à l’origine de modifications significatives du régime hydrologique, de la température de l’eau et des flux biologiques et biogéochimiques. C’est le cas des barrages de Vezins et de la Roche qui Boit, présents sur le cours principal de la Sélune, et d’autres plus petits obstacles qui fragmentent le bassin versant de la Sélune. Cette couche représente les barrages hydroélectriques de la Sélune, avec les batiments associés, en lien avec la production électrique. La géométrie de ces polygones est issue de plusieurs sources : BD Topo, OpenStreetMap (de 2019), complétée par photointerprétation. Des informations extraites du livre « Quand les rivières reprennent leur cours – Notes sur l’effacement de barrages et de seuils, sur la Sélune et ailleurs » ont été ajoutées pour décrire l'état (en service ou arasé), la nature et les caractérisques physiques de ces barrages.

-

Les flux hydrologiques, sédimentaires fins et grossiers, et chimiques sont fortement impactés par la présence des barrages, alors que ces paramètres jouent un rôle majeur sur la qualité des habitats pour les communautés aquatiques. leur suivi sur le long terme est primordial dans le cadre d’une opération de restauration écologique après effacement de barrages. De plus sur la Sélune, le démantèlement s’accompagne d’une gestion spécifique des sédiments pour éviter un transfert massif de sédiments vers l’aval. Le transport des sédiments grossiers est étudié à l’aide de galets marqués par des transpondeurs passifs (pit tags). Ces pit tags ont été introduits dans plusieurs centaines de galets de différentes tailles du fleuve. Leurs déplacements au cours du cycle hydrologique sont suivis à l’aide d’une antenne que l’on déplace manuellement en parcourant la rivière, à raison d’une campagne par an. Cette couche donne les localisations des secteurs d'étude utilisés dans le suivi du transport des sédiments grossiers.

-

Les communautés microbiennes jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes : elles sont à la base de la chaîne alimentaire (production primaire) et participent à la dégradation de la matière organique. Ces communautés sont, de plus, connues pour répondre rapidement à des changements environnementaux. Elles peuvent être utilisées comme indicateurs écologiques, à l'instar des macro-invertébrés. Les diatomées benthiques sont les organismes photosynthétiques majoritaires au sein de cette communauté biologique. L’abondance relative des différentes espèces permet de calculer un indice de qualité du milieu (IBD). Des fortes différences de communautés entre les zones amont et aval ont été constatés quand les barrages étant en place. Elles seront amenées à évoluer après l’effacement de ces barrages. Dans le cadre de l'observatoire Sélune ont été disposées des stations pilotes le long du cours principal de la Sélune, réparties de l’amont à l’aval des barrages hydroélectriques. Trois stations se situent dans les anciennes retenues des barrages, les deux autres, dites de référence, sont hors zone d'influence des anciens barrages (l'une étant en aval et l'autre en amont). Dans ces stations, les biocénoses aquatiques (incluant macroinvertébrés benthiques, biofilms, macrophytes...) sont suivies. Depuis septembre 2014, les stations sont idéalement échantillonnées tous les mois d’Avril à Octobre (7 relevés annuels) à l'aide de substrats artificiels (lames de verre disposées dans l'eau). En plus du relevé des diatomées (liste floristique, calcul de l'IBD), la concentration en chlorophylle-a est mesurée. Cette couche donne la localisation des secteurs d'étude utilisés dans le suivi des biofilms photosynthétiques ainsi que les campagnes réalisées.

-

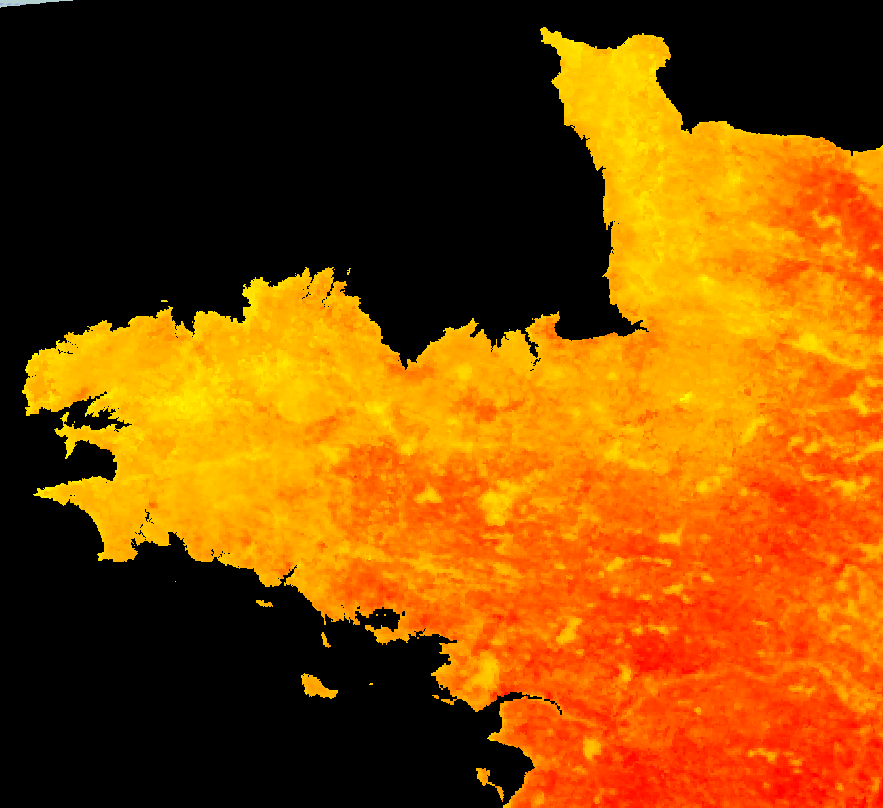

Température moyenne sur 8 jours par ciel clair sur la Bretagne de jour.

-

Les barrages sont à l’origine de modifications significatives du régime hydrologique, de la température de l’eau et des flux biologiques et biogéochimiques. C’est le cas des barrages de Vezins et de la Roche qui Boit, présents sur le cours principal de la Sélune qui ont eu pour conséquence, l'existence de deux lacs de retenue entre 1919 et 2022 pour La Roche qui Boit et entre 1932 et 2019 pour Vezins. A compter de la fin de la dernière vidange du barrage de La Roche qui Boit, fin 2022, ces deux lacs n'ont donc plus d'existence dans le paysage de la vallée. Cette couche représente les deux lacs de retenues, tel qu'ils étaient référencés en 2017, soit avant le début des travaux de démantèlement des deux barrages hydroélectriques de la Sélune. Parmi les données attibutaires associées à ces deux entités, la longueur est issue d'un calcul réalisé par l'équipe du projet Sélune sur la base du référentiel de points établis sur la totalité du bassin versant (et donc sur la totalité du cours de la Sélune) et leur connaissance des zones d'influences lacs / cours naturel.

-

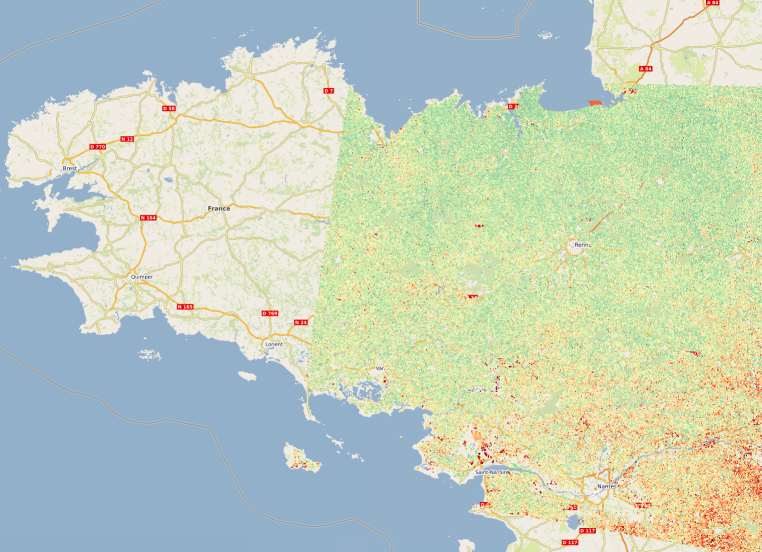

Estimation de l'humidité des sols de Bretagne représentée sous la forme d'une série temporelle d'images raster à 10 mètres de résolution entre janvier 2017 et décembre 2022. La méthode d’estimation de l’humidité, développée à l’INRAE (UMR TETIS), est basée sur l'utilisation d'images satellitaires des nouveaux systèmes d’observation de la Terre Copernicus radar et optique Sentinel-1 et Sentinel-2. Plus d'informations sur la méthode : https://geosas.fr/metadata/pdf/Livrable_TED_Bosco_Mars2022_Bretagne_INRAE_Baghdadi.pdf

-

Le cours amont de la Sélune n'est pas accessible aux poissons migrateurs du fait des deux barrages hydroélectriques. Les lamproies sont bloquées à une quinzaine de kilomètres de la mer par le premier barrage infranchissable de la Roche qui boit. La méthode utilisée pour échantillonner les lamproies est celle mise au point par Lasne et al. (2010) permettant de prélever plus efficacement les individus de très petite taille que par pêche électrique. La méthode s’appuie sur l’utilisation d’un outil dérivé du filet de Surber, permettant de prélever les ammocètes de façon standardisée. Cette enceinte permet de réaliser des prélèvements ponctuels, à la manière des EPA. La réalisation d’un point de prélèvement se déroule en plusieurs étapes. Après avoir localisé un microhabitat favorable, une caisse est enfouie dans le substrat jusqu’à une profondeur d’environ 15 cm. L’opérateur prélève alors le substrat et le dépose dans le filet. La colonne d’eau dans la caisse est filtrée et les sédiments dans le filet déposés sur un tamis afin de récupérer toutes les ammocètes. Ces dernières sont mesurées et des prélèvements génétiques sont effectués lorsque leur taille le permet. Un total de 30 prélèvements maximum est effectué par station. Ce tableau contient les données individuelles sur les lamproies capturées selon les années d'étude 2013, 2015, 2019 et 2021.

-

L’effacement des barrages de la Sélune fait l’objet d’un programme scientifique initié en 2012 dans lequel des paramètres environnementaux sont suivis afin de fournir un réel retour d’expérience sur cette opération de restauration. En 2019 s’est mis en place un observatoire de données, chargé d’assurer la collecte et le traitement de ces paramètres (biotiques et abiotiques). Les données acquises à partir de 2012 et au moins jusqu’en 2027, seront centralisées grâce à un système d’information (SI), appelé SISelune. SISelune vise à aider les scientifiques associés au programme Sélune et à rendre les données accessibles à tous. Cette couche présente la zone d'étude, basée sur les sous-bassins versants hydrographiques pour la partie continentale, et la masse d'eau de transition pour la baie du Mont St-Michel.

-

Le cours amont de la Sélune n'est pas accessible aux poissons migrateurs du fait des deux barrages hydroélectriques. Les lamproies sont bloquées à une quinzaine de kilomètres de la mer par le premier barrage infranchissable de la Roche qui boit. La méthode utilisée pour échantillonner les lamproies est celle mise au point par Lasne et al. (2010) permettant de prélever plus efficacement les individus de très petite taille que par pêche électrique. La méthode s’appuie sur l’utilisation d’un outil dérivé du filet de Surber, permettant de prélever les ammocètes de façon standardisée. Cette enceinte permet de réaliser des prélèvements ponctuels, à la manière des EPA. La réalisation d’un point de prélèvement se déroule en plusieurs étapes. Après avoir localisé un microhabitat favorable, une caisse est enfouie dans le substrat jusqu’à une profondeur d’environ 15 cm. L’opérateur prélève alors le substrat et le dépose dans le filet. La colonne d’eau dans la caisse est filtrée et les sédiments dans le filet déposés sur un tamis afin de récupérer toutes les ammocètes. Ces dernières sont mesurées et des prélèvements génétiques sont effectués lorsque leur taille le permet. Un total de 30 prélèvements maximum est effectué par station. Cette donnée comprend les abondances observées lors des échantillonnages de lamproies selon les années d'étude 2013, 2015, 2019 et 2021.

-

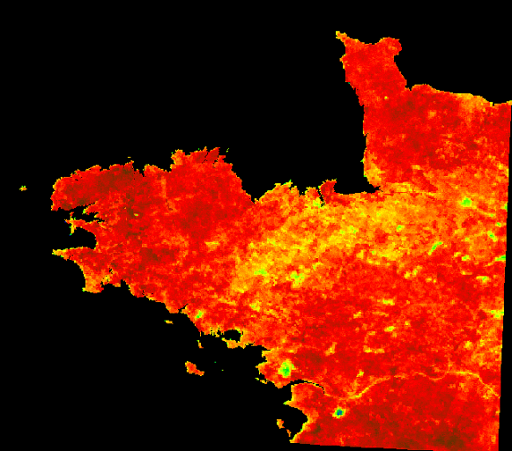

L'Evaporative Fraction (EF) est un indice permettant d'avoir une connaissance relative des zones à fort potentiel hydrique, et inversement, par l'estimation de la capacité d'un sol à évaporer. Cette capacité s'estime via des valeurs allant de 0 (non évaporante) à 1.26 (très évaporante).

Catalogue GéoSAS

Catalogue GéoSAS